EDUCAÇÃO AMBIENTAL

análise qualitativa, prospectiva e comparativa das Instituições de Educação Profissional e Técnica da Bahia e de Santa Catarina

Giovanna Sampaio[1]

Universidade Federal do Sergipe

João Antonio Belmino dos Santos[2]

Universidade Federal do Sergipe

santosjabpb@gmail.com

______________________________

Resumo

O tema problematizado nesta pesquisa refere-se a saber de que forma as patentes das instituições EPTs dos estados de Santa Catarina (SC) e Bahia (BA) conseguem refletir ações de educação ambiental (EA), sendo uma das alternativas indicativas da EA nos institutos públicos que retratam, portanto, a importância do seu fortalecimento em prol da conscientização ambiental dos indivíduos. Assim, o objetivo geral deste trabalho foi analisar o panorama da Educação ambiental nas instituições públicas do tipo EPTs em SC e BA considerando também a avaliação das suas patentes depositadas. Os procedimentos metodológicos utilizados foram do tipo qualitativo eminentemente, avaliando finalmente o impacto das Instituições EPTs na inovação e sustentabilidade no âmbito da educação ambiental, resultando numa comparação entre os Estados federativos escolhidos, SC e BA.

Palavras-chave: tecnologias patentárias; educação profissional e tecnológica (EPT); educação ambiental.

ENVIRONMENTAL EDUCATION

qualitative, prospective and comparative analysis of Professional and Technical Education Institutions in Bahia and Santa Catarina

Abstract

The theme discussed in this research refers to how the patents of EPTs institutions in the states of Santa Catarina (SC) and Bahia (BA) can reflect environmental education (EA) actions, being one of the indicative alternatives of EA in the public institutes that portray, therefore, the importance of strengthening them in favor of individuals’ environmental awareness. Thus, the general objective of this work was to analyze the panorama of Environmental Education in public institutions of the EPTs type in SC and BA, also considering the evaluation of their filed patents. The methodological procedures used were eminently qualitative, finally evaluating the impact of EPTs Institutions on innovation and sustainability in the field of environmental education, resulting in a comparison between the chosen federal states of Brazil, SC and BA.

Keywords: patent technologies; professional and technological education (EPT); environmental education.

1 INTRODUÇÃO

As patentes são figuras da propriedade intelectual que concedem ao seu titular o direito exclusivo de explorar comercial e economicamente, usar ou vender aquela invenção, enquanto bem intangível, por determinado período e em certo território, através do monopólio que é concedido ao seu detentor, podendo ser de dois tipos: a patente de invenção ou o modelo de utilidade.

Nesse sentido, o Instituto Federal da Bahia (IFBA, 2022) conceitua, com apoio no que diz o manual da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2009), as patentes como formas de proteção de invenções desenvolvidas pelas empresas, instituições e pessoas e que podem ser interpretadas como macro indicadores de invenções, sendo considerados títulos legais de proteção e monopólio do bem inventado.

Assim, os requisitos essenciais, padronizados e aceitos a nível internacional através de tratados e convenções bi/multilaterais, para a obtenção de uma patente junto ao escritório, nacional ou regional, responsável e legitimado para conceder este direito são: aplicação industrial, patenteabilidade, atividade inventiva, novidade, bem como a suficiência descritiva (Brasil, 1996; Marques, 2015)

Dessa forma, complementa-se que os institutos públicos nacionais aqui considerados referem-se às instituições de ensino e aprendizagem legalmente estabelecidas, que compõem uma rede a nível federal.

E que possuem como foco a qualificação, capacitação, formação e educação sob o viés profissional e tecnológico (EPT - Educação profissional e tecnológica). Havendo características e conexões em comum, e relacionando-se com a pesquisa e o desenvolvimento, P&D, e a Ciência e Tecnologia.

Sendo finalmente multicurriculares e pluricampis, e realizando, portanto, projetos de extensão, e pesquisa básica e aplicada, impactando positivamente a comunidade local através da responsabilidade socioambiental (IFBA, 2022).

Ademais, finalmente, a Educação Ambiental (EA) é aquela com enfoque sob os ecossistemas e recursos naturais, a partir das relações sociais e interações humanas que se desenrolam, considerando a sustentabilidade e a conservação do meio ambiente para as gerações presentes e futuras, e se correlacionando com o desenvolvimento, sustentável, e a qualidade de vida das populações ao redor do globo (Tozzoni-Reis; Campos, 2012)

A contextualização deste trabalho de conclusão de curso abrange conhecimentos primordialmente da área jurídica, da educação, da gestão pública e da sustentabilidade, tangenciando conceitos relativamente à inovação, por ex. as patentes.

A relevância deste trabalho consiste na utilização de múltiplas e diferentes metodologias prospectivas, por ex. técnica de prospecção tecnológica, apontando-se as tendências contemporâneas nas áreas já mencionadas, quer-se dizer relativamente à Educação Ambiental, indicando os pontos focais de observação que merecem um olhar atento.

Destarte, a questão-problema dessa pesquisa consiste em saber “De que forma as patentes podem consistir um dos indicativos de Educação Ambiental nas instituições EPTs de Santa Catarina e Bahia?”

Dessa forma, o objetivo geral deste trabalho foi analisar o panorama da Educação Ambiental nas instituições públicas do tipo EPTs em SC e BA, avaliando brevemente as suas patentes depositadas.

Para tanto, foi necessário traçar enquanto objetivos específicos primordiais: a) articular os temas de Educação Ambiental, inovação e sustentabilidade; b) trazer diferentes teorias da aprendizagem e referenciais epistemológicos; c) realizar estudos prospectivos e patentários; d) comparar o panorama da Educação Ambiental nas instituições de distintas regiões do Brasil: o estado de Santa Catarina no Sul do país, e o estado da Bahia no Nordeste.

A abordagem metodológica foi do tipo qualitativa, avaliando finalmente o impacto das Instituições EPTS na inovação e sustentabilidade no âmbito da educação ambiental, trazendo uma ótica comparativa entre os estados federativos escolhidos.

Portanto, o trabalho é composto das seguintes partes: referencial teórico sobre educação ambiental, sobre questões sociocientíficas, e sobre Educação profissional e tecnológica; metodologia, resultados e discussões, e conclusões.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO: A EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Primeiramente, ressalta-se que a Educação ambiental (EA) é, em sua gênese, uma ideia lata, ou seja, bastante ampla, que pode e deve abarcar diferentes nuances visando a efetividade e majoração, ou melhor, melhoria da consciência ambiental.

Existem muitos conceitos, objetivos, diretrizes, metodologias e questões sobre a EA, associados primeiramente ao desenvolvimento sustentável, considerando o contexto internacional das conferências sobre meio ambiente realizadas nas últimas décadas, sendo a Unesco a promotora e apoiadora de muitas dessas convenções e eventos.

As origens dessa EA estão, portanto, ligadas à criação da Unesco, em 1946, enquanto instituição órgão da ONU, fruto da mobilização de governos e entidades da sociedade civil (Barbieri; Silva, 2011). A criação desse órgão fez parte historicamente das iniciativas do pós-guerra na intenção de reconstruir bases e condições sociais e econômicas que garantissem paz e harmonia.

No plano da EA, alguns documentos e diretrizes oficiais do ponto de vista (inter)nacional guiam o entendimento contemporâneo de como uma EA deve ocorrer visando-se obter maior assertividade em torno da conscientização ambiental em prol da sustentabilidade.

Os autores Tozzoni-Reis e Campos (2012) detêm pioneirismo nacional na temática e ocupa papel central no processo de consolidação dessa ideia no Brasil segundo a síntese que promove em torno do conceito da EA:

No contexto formal, a educação ambiental tenta se estruturar num espaço historicamente disputado, acirradamente, entre as correntes tradicionais e críticas, entre o processo educativo pela manutenção do capital contra a luta por uma educação para a transformação social. Em geral, o cenário de manutenção tem sobrevivido à disputa, numa situação revelada pela precariedade, falta de qualidade da educação nos espaços formais, de um modo geral e abrangente. Essa situação é resultado das escolhas político-econômicas daqueles que representam democraticamente o povo, mas que se comprometem repetidamente com interesses privados e de manutenção da ordem social vigente (Tozonni-Reis; Campos 2012, p. 7).

Inclusive, Reis e Bellini (2013) opinam que o uso do termo ambiental não deveria ser utilizado rigidamente e que seria mais adequado delimitá-lo como uma representação social, adotando uma visão evolutiva que varia e se modifica consoante o tempo e o espaço.

As questões socioambientais têm sido bastante discutidas nas últimas décadas e embora a relação entre o meio ambiente e homem seja antiga, assumiu dimensões internacionais apenas mais recentemente a partir da compreensão do ambiente enquanto bem e direito transindividual, difuso e coletivo.

Devido ao constante processo de globalização, o mundo vem se tornando cada vez mais consumista, o que dificulta encontrar caminhos assertivos e efetivos, que contribuam para a conscientização humana acerca das questões que envolvem a sustentabilidade e a educação ambiental (Lima; Martins, 2017).

O homem utiliza os recursos esgotáveis e escassos da natureza de forma exploratória, desconsiderando os impactos e possibilidades de projeção desses usos, gerando problemas de caráter social e ambiental, dentre outros, que apresentam seus efeitos imediatamente e ao longo do tempo.

É notório que a educação é um instrumento de conscientização e informação na e para a sociedade. Nesse sentido, ela possibilita a vivência de uma consciência ambiental que evidencie as necessidades de mudança de comportamento e de valores (Massine, 2010).

Em meio à sociedade consumista, surge justamente a urgente necessidade de recuperação e preservação ambiental a partir dos processos pedagógicos e de ensino e aprendizagem, devido à complexidade da questão ambiental que se articula inexoravelmente a problemáticas como a pobreza, fome e a violência, por exemplo.

Diante desse cenário, a EA tem sido vista como uma ferramenta importante para a manutenção de um meio ambiente equilibrado e sadio, inclusive enquanto mandamento Constitucional.

Assim, a EA está cada vez mais atrelada às vivências e formas de vida comunitária, já que se mostra essencial para se atingir um equilíbrio entre a vida em sociedade e a natureza, promovendo-se uma educação para além de ambiental, pautada na cidadania.

Sabe-se que a educação possibilita ao homem que estabeleça redes, vínculos, valores, princípios existenciais, expressões, capacidades e competências, dentre outros fatores. A educação, independentemente de como é adjetivada, é um processo histórico voltado para a in/formação e preparação do homem para o novo, a cultura, o trabalho e a autoconsciência.

O sistema educacional deve buscar ações e estratégias para que os envolvidos no processo de EA entendam as atuais relações de produção e de consumo. É necessário que o professor atue enquanto mediador, procurando incentivar a discussão acerca dos valores humanos ambientais entre os alunos, visando torná-los cidadãos preparados para assumirem posições de responsabilidade na construção de uma sociedade que satisfaça as exigências presentes sem desrespeitar ou comprometer a capacidade das gerações futuras de existirem, resistirem e suprirem suas próprias necessidades (Moreira, 2002).

A educação crítica, inexoravelmente associada à EA, pactua com a formação de sujeitos ambientalmente responsáveis, e ao vincular o ambiente à perspectiva social, histórica, cultural e institucional, constroem uma sociedade verdadeiramente pautada na sustentabilidade (Loureiro et al., 2009).

Nesse desafio da compreensão do mundo na qual o educando se situa como parte e sujeito da questão e educação ambientais, Loureiro (2012) elenca que os procedimentos da EA levam os educadores e educandos a conhecerem e reconhecerem a realidade; adotarem processos de sistematização e reflexão bem como ações; articularem diversos saberes essenciais na busca de possíveis soluções para os problemas; compreenderem o ambiente na totalidade e em sua complexidade; e assegurarem as ações comunitárias, coletivas e organizadas.

A EA refere-se, portanto, a uma forma diferente do homem enxergar e lidar com o meio ambiente, baseada principalmente em valores morais (Jacobi, 2003). A EA, amparada na ética ecológica, aspira gerar a conscientização para a preservação ambiental (Nunes et al., 2022).

Ou seja, devido ao seu compromisso com o desenvolvimento humano e ambiental, auxilia o despertar de novos valores, ações, pensamentos, comportamentos, metodologias, e hábitos humanos, sob o fundamento de uma ética ambientalista, assim entendida como a exteriorização da consciência em prol do ambiente (Massine, 2010).

Embora na literatura existam trabalhos científicos abordando o tema da EA, é de suma importância fazer com que esses conteúdos cheguem à população com objetivo de conscientizar a mesma sobre a importância da preservação ambiental e a necessidade do uso responsável dos recursos ambientais sem comprometer as condições de vida das gerações futuras.

Nesse sentido, finalmente, com a organização social adaptada ao capitalismo, a relação entre produção, educação, trabalho e o capital é complexa e promove desigualdades. Essa é uma reflexão complementar que coaduna com a vertente crítica da educação ambiental.

Adiciona-se que diferentemente da corrente naturalista, a educação ambiental crítica é uma possibilidade de enfrentamento ao ideal burguês de consumo exacerbado e à exploração dos recursos naturais de forma indevida e ilimitada, que tem provocado danos irreparáveis ao meio ambiente.

A proposta de relacionar educação ambiental e a discussão dialética marxista relativamente aos impactos do capital e do capitalismo em relação à força de trabalho produtiva proletarizada enquanto massa de manobra alienada, faz refletir sobre o trabalho docente e a postura político-ideológica necessária no âmbito do ensino diante de um mundo globalizado marcado pela exploração do outro, pela individualidade, pela pobreza, pela segregação, pela expropriação, pelas classes sociais, pelos retrocessos, pela desproteção e “infração aos direitos fundamentais”, pelas privatizações, e pela concentração de riqueza, elementos que não mais despertam espanto ou revolta, pois já se tornaram fatos e procedimentos “normais”, senso comum, exceto frente aos que insistem em acreditar e lutar por mudanças significativas nas/das relações sociais, educacionais e ambientais.

2.2 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

No âmbito da Educação profissional e tecnológica, o cenário regulatório traduz:

Art. 6o Os Institutos Federais têm por finalidades e características:

[...]

VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;

IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente.

Art. 7o Observadas as finalidades e características definidas no art. 6o desta Lei, são objetivos dos Institutos Federais:

[...]

III - realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade;

IV - desenvolver atividades de extensão consoante os princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos;

V - estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional; e

[...]

(Brasil, 2008 - Lei n. 11.892/2008, artigos 6 e 7)

E para a efetivação desses dizeres e diretrizes, têm-se documentos-base que, a partir do enfoque no ensino integrado, oferecem possibilidades e indicativos acerca da educação profissional e técnica:

1. Formação humana integral: esta formação deve superar a divisão social do trabalho, formando o aluno em sua totalidade, o fazer e o pensar juntos, formar um cidadão que tenha consciência do seu valor e seja crítico, autônomo, preparado para o trabalho manual e intelectual, para somar na sociedade;

2. Trabalho, ciência, tecnologia e cultura como categorias indissociáveis da formação humana: o trabalho é visto como a mediação de primeira ordem no processo de existência e produção humana, é ontológico ao ser humano; a ciência é o conhecimento (forças naturais que sempre existiram, mas, ao serem apropriadas pelo homem, tornam-se conhecimentos) melhor sistematizado sendo expresso na forma de conceitos que representam relações apreendidas da realidade - a ciência permite que os conceitos sejam passados de geração em geração; a tecnologia é a extensão das capacidades humanas, é a mediação entre ciência e produção e, finalmente, a cultura, é o modo de vida de uma sociedade, a expressão político-econômica da mesma, conjunto de representações e comportamentos dessa sociedade;

3. O trabalho como princípio educativo: o trabalho é ontológico (práxis humanas, forma pela qual o homem produz sua existência, é o que nos faz diferentes dos outros seres vivos) e histórico (se molda nos diferentes tipos de sociedade - na capitalista, é trabalho assalariado). O trabalho como princípio educativo é proporcionar o entendimento das dinâmicas da sociedade, entender que o ser humano é manual e intelectual, e formar os alunos com olhar crítico e transformador; e

4. A pesquisa como princípio educativo: a pesquisa está ligada intimamente ao trabalho como princípio educativo: ela instiga ao aluno buscar outras visões de mundo, não aprender os “pacotes fechados” que lhe são transmitidos, mas sim desenvolve no aluno a vontade de investigar e buscar respostas aos mais diversos problemas da sociedade;

A relação parte-totalidade na proposta curricular: é a integração dos conhecimentos gerais com os específicos, é proporcionar compreensão global e total da realidade estudada, é estudar um fenômeno por todas suas dimensões: sociais, econômicas, ambientais, políticas, técnicas, culturais etc. (DB, 2007, p. 41-52)

Ademais, visando trazer um enfoque mais pragmático às complexidades teórico-epistemológicas aqui elencadas, têm-se justamente as chamadas questões sociocientíficas (QSC), bastante acopladas e adequadas ao ensino profissional, bem como científico e tecnológico.

2.3 QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS

As questões sociocientíficas, no âmbito teórico conceitual, devem ser consideradas em paralelo à ideia de paradigma dominante em contraposição com a realidade socioeconômica-política, dotadas de particular complexidade e necessitando/requerendo a articulação e integração de diferentes pontos na construção do conhecimento, num olhar metódico, epistemológico e até ontológico (Azevedo; Ghedin, 2013)

Elas caracterizam-se pela existência de tensões, não sendo “unívocas e trabalham com objetivos de aprendizagem, e ressaltam o papel mediador do professor e a participação "metodológica” ativa do aluno. Do ponto de vista dos caracteres específicos, elas relacionam-se com a argumentação, mobilizando saberes meta científicos e ações sociopolíticas (Lima; Martins, 2017).

As QSC estão enquadradas no âmbito mais abrangente da perspectiva da Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). Portanto, elas detêm a sua base na ciência e tecnologia, e abrangem alguns efeitos e aspectos, relacionando-se intrinsecamente com a temática e categorizações da CTS-A: conteúdo programático e incorporação sistemáticas, paralelamente ao requisito motivacional na educação, dentre outras variáveis (IBID).

Elas enquadram-se numa visão eco-sistêmica do conhecimento, aplicando-se mais especialmente nas propostas e abordagens CTSA, que englobam os fatores da sociedade e ambiente na interface do ensino em/das ciências e tecnologias: as ciências sociais e culturais trazem historicidade, e valores éticos, políticos e morais, para o currículo, “humanizando a aprendizagem tecnológica e científica, e promovendo o ensino mais integral e integralizado pautando-se numa ótica de majoração do bem-estar dos indivíduos a partir de uma alfabetização que “capacite” e qualifique o agente social num sentido lato, que ultrapassa o desenvolvimento de habilidades técnicas para a produção de artefatos e instrumentos a serem aplicados no ponto de vista pragmático (Azevedo; Ghedin, 2013).

No plano didático, as QSC podem ser organizadas em 5 fases - preparo, modelagem, prática guiada, prática independente e síntese no contexto do aprendizado e conhecimento, e possuindo vantagens específicas para a formação e letramento críticos do sujeito (IBID).

A maior difusão, qualificação e formação acerca da educação tecnológica e científica faz com que as QSCs possam ser mais aceitas, compreendidas e aplicadas no âmbito do ensino e aprendizagem, carregando fortemente parâmetros de cidadania e sustentabilidade resultantes na maximização do bem-estar social (Lima; Martins, 2017).

Nesse sentido, ao tratar de curricularização desta temática, tem-se enquanto alerta e observação relevantes:

[...] contexto dos países em que as propostas curriculares de CTS foram desenvolvidas. Por se tratar de países desenvolvidos, a estrutura social, a organização política e o desenvolvimento econômico são bastante diferentes daqueles presentes no contexto brasileiro. Isso implica que seria um contrassenso a transferência acrítica de modelos curriculares desses países para o nosso meio educacional. Problemas relacionados às desigualdades sociais extremas, por exemplo, não existem nos países em que esses currículos foram desenvolvidos. Discutir modelos de currículos de CTS significa, portanto, discutir concepções de cidadania, modelo de sociedade, de desenvolvimento tecnológico, sempre tendo em vista a situação socioeconômica e os aspectos do nosso país (Santos; Mortimer, 2002, p. 17-18).

E continuam os autores, trazendo elucidações acerca de uma "educação científica” mais ligada às externalidades e ao contexto no qual os agentes educacionais estão inseridos, considerando especialmente ao meio e ao ambiente no qual a vida cotidiana se desenrola:

Portanto, pensar o enfoque CTS nessa perspectiva implica investir em um currículo em que “a ciência é trazida ao mundo do estudante numa base de necessidade de saber, em vez de seguir a expectativa convencional de que o estudante deve entrar no mundo da ciência para adoptar a visão de um cientista”. Ainda consoante o autor, caminhar nessa direção significa transformar o currículo científico convencional em currículo científico CTS. (IBID)

Assim, percebe-se que as discussões em torno dos conteúdos técnicos e científicos, bem como as demais competências e habilidades educacionais, não podem deixar de contextualizar o currículo em relação aos diferentes fatores culturais, sociais e ambientais; sobre as especificidades do ensino acerca das QSC, tem-se:

[...] a abordagem temática, em contraposição aos extensos programas de ciências alheios ao cotidiano do aluno; o ensino que leve o aluno a participar, em contraposição ao ensino passivo, imposto sem que haja espaço para a sua voz e suas aspirações. Enfim, uma reforma curricular de CTS implica mudanças de concepções do papel da educação e do ensino das ciências…. Desde a década de sessenta, currículos de ensino das ciências com ênfase em CTS – ciência, tecnologia e sociedade – vêm sendo desenvolvidos no mundo inteiro. Tais currículos apresentam como objetivo central preparar os alunos para o exercício da cidadania e caracterizam-se por uma abordagem dos conteúdos científicos no seu contexto social. (IBID)

E os autores encontram justamente “problemas e problemáticas culturalizados”:

[...] de maneira que os aspectos ambientais, políticos, econômicos, éticos, sociais e culturais relativos à ciência e à tecnologia venham a emergir de conteúdos problematizados culturalmente [...]. Isso significa que, nesse caso, eles não são explorados necessariamente como perguntas controversas ou como temas do currículo, mas sim como processo constante de reflexão sobre o papel social da ciência. (IBID)

Dessa maneira, enunciam-se alguns aspectos essenciais para a reflexão das QSC no bojo da ciência, tecnologia e sociedade, e mais especificamente, em relação à educação ambiental:

a)Tem base na ciência, frequentemente em áreas que estão nas fronteiras do conhecimento científico; b) Envolvem a formação de opiniões e a realização de escolhas no nível pessoal e social; c) Lidam com problemas locais e globais e suas estruturas sociais e políticas; d) Envolvem valores e raciocínio ético; e) relacionam-se com a compreensão dos processos de tomada de decisão a nível governamental bem como a promoção do raciocínio moral e ético acerca da ciência; f) Abarcam a compreensão e a discussão da dimensão política da ciência; g) Traduzem O exercício de capacidades intelectuais e éticas na determinação dos aspectos positivos e negativos do desenvolvimento científico e tecnológico e no reconhecimento das forças políticas e sociais que governam o desenvolvimento e a distribuição dos conhecimentos e artefatos científicos e tecnológicos; h) englobam a capacitação dos cidadãos para uma ação responsável na transformação da sociedade e a compreensão da natureza da ciência e das suas interacções com a tecnologia e a sociedade. (IBID)

Portanto, após perpassar pelas reflexões teóricas sobre as questões sociocientíficas, bem como acerca da educação profissional e tecnológica e a relação com a educação ambiental, serão tecidos comentários sobre as metodologias aplicadas nessa pesquisa.

2.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O planejamento metodológico deste trabalho consistiu na revisão de literatura e na prospecção patentária. A abordagem do trabalho é teórica e qualitativa, havendo também o uso de dados secundários, e sendo aplicada e realizada também a técnica de prospecção tecnológica via patentes.

Em função do objetivo, a pesquisa seguiu uma metodologia do tipo descritiva, que visa descrever as características dos fatos e dos fenômenos e o estabelecimento das relações entre as variáveis consideradas.

Assim sendo, o estudo é descritivo porque utiliza uma abordagem qualitativa, atribuindo novos sentidos e interpretações às informações e dados encontrados, e investigando a realidade estudada por meio de variadas fontes de consulta, bem como da prospecção patentária realizada (Gil, 2019).

Gil (2008) ainda enfoca e assinala que na pesquisa qualitativa e descritiva, a análise da natureza dos dados coletados, bem como sua extensão, dá-se por meio de instrumentos de pesquisa e por meio de pressupostos teóricos que norteiam a investigação sobre determinado tema.

Ludke e André (1996) corroboram com a metodologia aqui escolhida de forma que ressaltam que a análise dos dados na pesquisa qualitativa segue um processo indutivo, sem descuidar do rigor formal necessário à investigação científica.

Já Flick (2009) acrescenta que o panorama da pesquisa qualitativa é recente e ocorreu concomitantemente em diversas áreas, tendo cada uma delas se caracterizado por um embasamento teórico e conceitos de realidade específicos e por seus próprios programas metodológicos.

Portanto, foi investigado o estado da arte e da técnica existentes sobre o tema no que se refere ao referencial teórico de discussão. A busca foi feita na base de dados do Google acadêmico e na base de patentes do Escritório Europeu, até o ano de 2022.

Com a utilização das expressões referentes às instituições de educação profissional e tecnológica em ambos os estados da BA e SC (IFBA, IFBAIANO, IFSC, etc.) enquanto operador boleeano, e com a aplicação e emprego dos filtros de “radicalização e membro de família único” (específico da plataforma Patentscope em questão; refere-se tecnicamente ao âmbito das patentes, que são depositadas e agrupadas nos escritórios nacionais de acordo com famílias e demais padrões).

Quanto aos métodos potenciais e relacionados ao presente trabalho, tem-se o emprego de sistemas de inteligência em relação à busca da revisão de literatura ora empregada. Desse modo, foram realizados estudos prospectivos desde a definição do tema, recorte e justificativa, e primordialmente com a filtragem dos trabalhos que comporiam o referencial teórico do presente trabalho bem como das patentes resultantes da busca que serão mais detalhadas e evidenciadas aqui.

Ainda se abarca também a utilização de estratégias de pesquisa para a obtenção de resultados mais satisfatórios e apropriados ao objetivo deste estudo, bem como à análise multicritérios.

Nesse sentido, Ribeiro (2016) brevemente prenuncia que esse tipo de análise multicritérios se refere ao conjunto de técnicas e métodos cujo objetivo é facilitar a tomada de decisões acerca de determinado problema, levando-se em conta múltiplos e diversos argumentos, métodos e fatores, permitindo ultimamente uma priorização desses elementos segundo o emprego de critérios de avaliação das possibilidades e alternativas. A autora salienta ainda a possibilidade de utilização desta técnica primordialmente quando envolve o estudo também de novas tecnologias, como no caso presente.

Estabelece-se aqui que foram realizados estudos e pesquisas descritivas e qualitativas para embasar este trabalho do ponto de vista teórico-epistemológico. A delimitação temporal da pesquisa deste trabalho, via prospecção patentária na base de dados do Patenscope (escritório europeu de patentes), bem como documentos de vitrines tecnológicas das instituições, até relativamente o ano de 2022, visando ofertar exemplificadamente informações atualizadas e práticas acerca das tendências e cenários em propriedade intelectual (PI) e patentes.

A escolha metodológica detém compatibilidade visando proporcionar maior familiaridade com o problema para torná-lo explícito e aperfeiçoar as ideias tangentes à questão a ser resolvida, entendendo-se os aspectos relacionados ao assunto estudado (GIL, 2019).

Quanto aos procedimentos inerentes à pesquisa, a revisão bibliográfica compreendeu algumas fases distintas: escolha do tema; definição dos objetivos; elaboração do plano de trabalho; determinação do recorte de pesquisa e categorias de estudo; construção do marco ou referencial teórico inicial; síntese ou compilação; fichamento; coleta dos dados mediante instrumentos e ferramentas; análise e interpretação dos resultados; redação do trabalho final.

Preliminarmente, a bibliografia como técnica tem por objetivo a descrição e a classificação das informações, dados, fontes e documentos em geral, e especificamente conceitos, ideias, teorias, fatos, reflexões pessoais e informes históricos, segundo alguns critérios específicos.

Desse modo, a pesquisa do tipo documental pode ser tomada em três diferentes sentidos fundamentais: como técnica de coleta, de organização e conservação de documentos; como ciência que elabora critérios para a coleta, organização, sistematização, conservação, difusão dos documentos.

E no contexto da realização de uma pesquisa, é a técnica de identificação, levantamento, exploração de documentos-fonte do objeto pesquisado, e registro das informações retiradas dessas fontes que serão utilizadas no desenvolvimento do trabalho. As bases de dados da pesquisa bibliográfica realizada foram as informações relevantes contidas na internet, livros, artigos e materiais dos repositórios das instituições de ensino superior, Google Acadêmico e Portal Capes. Na pesquisa documental, utilizou-se primordialmente o sítio do INPI, e da WIPO/OMPI (organização internacional da propriedade intelectual), bem como a plataforma Patenscope e as vitrines tecnológicas dos institutos federais dos estados.

Nesse âmbito, finalmente, este trabalho teve a aplicação indiretamente da técnica mineração de dados, para a filtragem, priorização, interpretação e até padronização das informações encontradas segundo o objetivo e descrição do estudo, referindo-se a novas tecnologias exploratórias (patentes).

Em complemento, Ribeiro (2016) esclarece que este processo aspira descobrir e estabelecer novas correlações, e tendências significativas “garimpando” as grandes quantidades de dados achados na pesquisa com a utilização de diferentes tecnologias e algoritmos, e mais profundamente, com a aplicação de conceitos e instrumentos estatísticos e de modelagem, permitindo até a inferência de regras e predições dos resultados a serem atingidos e alcançados, no decorrer e desenvolvimento dos resultados e discussões da pesquisa, inclusive de caráter ambiental e educacional.

Nesse sentido, destarte, simplifica-se finalizando que a ideia da mineração dos dados está se popularizando na comunidade científica e acadêmica, com o seu maior uso e aplicação nas diversas ciências, inclusive ambientais, enquanto uma ferramenta de gestão da informação, considerando a capacidade de racionalidade e certeza limitada, bem como considerando a avaliação da validade e testagem das hipóteses e resultados visando a produção e a transformação do conhecimento em científico.

2.4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

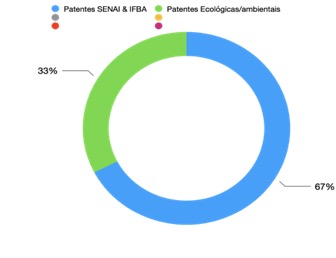

O gráfico abaixo condensa os achados da pesquisa das instituições profissionais e tecnológicas da Bahia no Patentscope, quais sejam IFBA, IFBAIANO, FIEB, CETEP, SEBRAE/BA, SESC/BA, CIMATEC, CEFET, SENAC/BA, e SENAI/BA, sendo esta a amostra relativa ao estado da BA, a partir da qual foram mapeadas e coletadas as informações sobre patentes depositadas, cumuladas até 2022, na base de dados respectiva (Patentscope).

Gráfico 1 - Mapa sintético dos resultados encontrados acerca da educação profissional e tecnológica no estado da BA.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Foi possível visualizar brevemente que as patentes das Instituições baianas estão concentradas prioritariamente em duas áreas grandes áreas, bem como em 2 instituições de educação profissional e tecnológica.

No IFBA, 11 das 26 patentes podem ser enquadradas como: a) reutilização de resíduos/obtenção e composição de combustíveis & b) materiais de construção eco/bio. Já no SENAI, 17 das 32 enquadram-se como: a) combustíveis alternativos e obtenção/purificação de aditivos alimentares (bio).

Relativamente aos estudos prospectivos para as instituições de educação profissional do Estado de Santa Catarina, foram encontradas limitações, tendo sido finalmente analisada a vitrine tecnológica de patentes de até 2022 do Instituto Federal de Santa Catarina.

Foram pesquisadas as principais expressões selecionadas para as ciências naturais, relativas ao “ambiental”, “eco”, “bio” bem como “combustíveis”, não tendo sido encontradas patentes com aplicação industrial nesses nichos, existindo e havendo apenas 2 patentes relacionadas diretamente à temática de biomedicina aplicada, o que leva à conclusão do potencial de exploração e necessidade de incentivo aos pesquisadores e alunos das instituições de educação profissional e tecnológica, considerando a sua extensiva capacidade de contribuição para o mercado, a comunidade e o grupo social em que estão inseridos - via implementação de laboratórios, bolsas de pesquisa, extensão e monitorias e demais projetos discentes, etc.

Existe uma crítica sobre a materialidade teórica e prática da educação analítica enquanto prática social e promotora da sustentabilidade, aludindo uma constante renovação e re/transmissão de valores, hábitos e atitudes para/com a natureza, conhecimentos locais e saberes tradicionais, na construção de ambientes e comunidades mais conscientes e sustentáveis ambientalmente.

Ademais, necessário expor o entendimento sobre a educação na perspectiva da sua práxis epistemológica, observando os desafios relativos à autonomia do sujeito em relação ao objeto no campo do saber e ensino, considerando ainda diversas perspectivas como a gestão e as políticas públicas, e a sustentabilidade aliada à inovação, no âmbito da participação, emancipação e mobilização sociais dos indivíduos que compõem a coletividade.

Ademais, a EA, ao requerer uma abordagem estratégica e participativa, exige que quatro objetivos sejam alcançados: primeiro, o atendimento às necessidades das gerações de amanhã através das decisões de hoje com base numa solidariedade intergeracional, implicando na obtenção de informações adequadas para desenvolver e comparar cenários complexos e sistêmicos, e permitindo incertezas; enfatizando uma abordagem adaptativa com melhoria contínua, para a definição da visão, e do trajeto e do caminho a serem percorridos, trabalhando conjuntamente na busca por soluções, particularmente ambientais visualizando o enfrentamento das suas múltiplas demandas e necessidades.

Em segundo lugar, o equilíbrio dos objetivos educacionais e ambientais frente às metas sociais e econômicas: fazer isso requer a aplicação das diversas ciências e saberes humanos, bem como a aplicação de abordagens centradas nas pessoas, ou seja, no conhecimento, ideias e valores locais.

No terceiro plano, o gerenciamento de sistemas naturais dentro de seus limites: implica reconhecer todos os valores desses sistemas, reconciliando vários fatos, opiniões e necessidades e garantindo direitos, responsabilidades, poderes, habilidades, tecnologias e capacidades adequadas.

No que se refere ao foco no desenvolvimento, não no crescimento: implica preservar a qualidade a longo prazo através da coordenação das áreas e instituições responsáveis por elas, fomentando investimentos e aplicando genuinamente o princípio da precaução.

O desafio de alcançar a sustentabilidade nos sistemas ambientais, e socioeconômicos implica que um ecossistema seja capaz de “apoiar” organismos saudáveis, mantendo sua produtividade, adaptabilidade e capacidade de renovação, ocorrendo alguma forma de “transferência de capital equivalente” para as gerações seguintes, de forma equitativa e segundo uma abordagem faseada e baseada na diversidade, exigindo novos rumos na qualificação e capacitação dos agentes sociais e envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, resultando em novas configurações institucionais e em formulações inovadoras relativas às políticas públicas.

A existência de redes de cooperação sustentáveis, formalizadas ou informais, possibilitam um projeto e objetivo comum, com metas socioeconômicas, assistenciais, e culturais que podem promover novas formas de inovação em prol da sustentabilidade e do ambiente. O conceito de capital intelectual e sinérgico proposto por Boisier (2000) é consistente com essa visão.

A presença de instituições públicas que adotam atitudes e medidas de liderança no apoio à inovação e ao desenvolvimento sustentável, através da geração de iniciativas próprias, bem como através da negociação de acordos com outras instâncias públicas ou privadas, garante a participação da sociedade civil nos processos de informação, bem como de Construção e decisão na sociedade, validando questões de transparência e confiabilidade no âmbito de implementação das políticas públicas.

Na educação ambiental, aprender não resulta necessariamente do ensino. E ensinar implica na “facilitação para os fluxos de transferência” do conhecimento de alguém que conhece alguém que Ainda não conhece.

O ensino ainda centrado na curricularização e na disciplinarização do saber sustenta um modelo de transferência de tecnologia de pesquisa e extensão, bem como de conhecimento central para muitas estruturas organizacionais tradicionais, sendo, entretanto, insuficiente para instituições sustentáveis, que lutam pela sustentabilidade.

Pode-se dizer que está começando a percepção devida de que o objetivo da educação, inclusive ambiental, é aprender, no âmbito de um aprendizado sensível e significativo sobre as condições particulares de cada localidade e comunidade.

Onde o ensino não inclui um foco no autodesenvolvimento e no aprimoramento da capacidade de aprender e de produzir de forma colaborativa e coletiva, ele ameaça o desenvolvimento sustentável e o meio ambiente sustentado.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando o objetivo geral deste trabalho de analisar o panorama da Educação ambiental nas instituições públicas do tipo EPTs em SC e BA, bem como a avaliação das suas patentes depositadas, buscou-se aqui compreender diferentes perspectivas do enfoque ecológico e ambiental dos institutos públicos avaliados, primordialmente com a criação de produtos e instrumentos aliados à proteção do meio ambiente.

A partir da prospecção tecnológica realizada no bojo deste estudo, foi possível perceber, por exemplo, a importância das instituições públicas para o desenvolvimento de diversos “substratos biossustentáveis” voltados para a reutilização de resíduos, obtenção de combustíveis alternativos e produção de energia limpa.

Nesse sentido, é preciso pensar na necessidade de maior atenção, apoio e investimento por parte do governo e das instâncias políticas às instituições EPTS no âmbito da educação científica e primordialmente ambiental, considerando a implementação e articulação de políticas públicas (PPs) educacionais mais assertivas, levando justamente à reflexão acerca do currículo e da necessidade de maior curricularização da educação ambiental no bolo do ensino fundamental e médio visando-se atingir uma maior conscientização ambiental e almejando o alcance de impactos mais positivos em prol da sustentabilidade.

Entende-se a ciclicidade inerente dessa temática que abrange as diferentes perspectivas epistemológicas, desde as teorias de aprendizagem até as questões sociocientíficas - QSC para se atingir a centralidade da educação ambiental, concretizadas por meio de metodologias prospectivas que demonstram e constatam a relevância das instituições de ensino profissional e tecnológico no âmbito da ciência, bem como da inovação e da pesquisa e desenvolvimento, e inclusive da sustentabilidade.

Nesse esteio, a governança da educação através das políticas públicas educacionais, bem como a análise das patentes depositadas das instituições públicas de ensino, são meios verdadeiramente transformadores, e libertadores, para se obter/que apontam “métricas” bem como indicadores (função de constatação) mais efetivos, aspirando alcançar uma conscientização ambiental mais genuína e valorosa nos alunos, formando-os cidadãos mais ativos e engajados para as lutas e mudanças sociais.

Nesse sentido, as patentes, conjuntamente com outras ações alternativas e atividades desenvolvidas no bojo dos institutos públicos de ensino, funcionam como uma das métricas e indicadores de medição/mensuração (do grau/nível) de sustentabilidade e educação ambiental de determinada instituição e organização, cenário este eminentemente ligado à implementação de políticas públicas.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Rosa; GHEDIN, Evandro. Questões sociocientíficas com enfoque CTS na formação de professores de ciências. Revista de educação em ciências e matemáticas, v. 9, n.18, 2013. Disponível em: https://periodicos.ufpa.br/index.php/revistaamazonia/article/view/2025/2380. Acesso em: 13 mar. 2022.

BARBIERI, José Carlos; SILVA, Dirceu. Desenvolvimento sustentável e educação ambiental: uma trajetória comum com muitos desafios. Revista de Administração Mackenzie, Ram, São Paulo, v. 12, n. 3, p.51-82, jun. 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1678-9712011000300004&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 9 jul. 2022.

BRASIL. Lei no. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm#:~:text=DISPOSI%C3%87%C3%95ES%20PRELIMINARES%20Art.,modelo%20de%20utilidade%3B . Acesso em: 28 jul. 2023.

BRASIL. Lei no. 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a rede federal de educação profissional, científica e tecnológica, cria os institutos federais de educação, ciência e tecnologia, e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm . Acesso em: 28 jul. 2023.

IFBA. Patentes. Disponível em: https://portal.ifba.edu.br/prpgi/menu-departamentos/departamento-de-inovacao-2/patente . Acesso em: 25 jul. 2023.

IFBAIANO. Vitrine tecnológica. Disponível em: https://ifbaiano.edu.br/portal/nucleo-inovacao-tecnologica/galeria/ . Acesso em: 12 out. 2022.

IFSC. Trajetórias de educação profissional e tecnológica. Disponível em: https://www.ifsc.edu.br/documents/30701/523474/MINTER_volume1.pdf/25076849-79d7-9c87-7dab-18d31c18dc43 . Acesso em: 12 mar. 2022.

IFSC. Vitrine tecnológica. Disponível em: https://www.ifsc.edu.br/vitrine-tecnologica . Acesso em: 16 mar. 2022.

JACOBI, Pedro. Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. Cadernos de Pesquisa, n. 118, 2003. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100- 15742003000100008 . Acesso em: 03 nov. 2020.

LIMA, Amanda; MARTINS, Isabel. As interfaces entre a abordagem CTS e as questões sociocientíficas nas pesquisas em educação em ciências. Disponível em: http://abrapecnet.org.br/atas_enpec/ixenpec/atas/resumos/R0173-1.pdf . Acesso em: 10 mar. 2022.

LOUREIRO, Solange; PACHECO JR, Waldemar; PEREIRA, Vera Lúcia Duarte. A sustentabilidade no contexto da Educação profissional e tecnológica: implicações para o currículo. Revista Técnico Científica do IFSC, vol. 1, no 6, 2018. Disponível em: https://periodicos.ifsc.edu.br/index.php/rtc/article/view/1383 . Acesso em: 17 mar. 2022.

LOUREIRO, Carlos Frederico B. et al. Contribuições da teoria marxista para a educação ambiental crítica. Cadernos Cedes, Campinas, v. 29, n. 77, p.81-97, abr. 2009. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32622009000100006. Acesso em: 11 jul. 2022.

LOUREIRO, Carlos Frederico B. Trajetória e fundamentos da educação ambiental.4. ed. São Paulo: Cortez Editora, 2012. 168 p.

MARQUES. Breve análise dos requisitos substanciais da patenteabilidade: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. PIDCC, ano IV, v. 09, n. 3, 2015. Disponível em: http://pidcc.com.br/artigos/102015/06102015.pdf . Acesso em: 28 jul. 2023.

MASSINE, M.C.L. Sustentabilidade e Educação Ambiental –Considerações acerca da política nacional de educação ambiental –A Conscientização ecológica em foco. Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI, Fortaleza –CE, 2010.

MOREIRA, Antonio Carlos. Educação Ambiental na Escola: O que fazer? Uma Perspectiva Sócio –Espacial. São Miguel do Oeste: MCLEE: 2002. 101 p.

NUNES, Nei Antonio; BANHAL, Alberto Essondon. A educação ambiental como caminho para o desenvolvimento sustentável. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 8, n. 1, p. 1547-1570, 2022.

REIS, Sebastiana Lindaura de Arruda; BELLINI, Luzia Marta. Representações sociais como teoria e instrumento metodológico para a pesquisa em educação ambiental. Revista Reflexão e Ação, Santa Cruz do Sul, v. 21, n. 1, p.276-294, 2013. Disponível em: <https://online.unisc.br/seer/index.php/reflex/article/view/1440/2920>. Acesso em: 11 jul. 2022.

RIBEIRO, Núbia Moura (org.). Série Prospecção Tecnológica. Coleção Profnit, Volume I, 2018. Disponível em: https://www.profnit.org.br/wp-content/uploads/2018/08/PROFNIT-Serie-Prospeccao-Tecnologica-Volume-1-1.pdf. Acesso em: 14 dez. 2021.

SANTOS; MORTIMER. Uma análise de pressupostos teóricos da abordagem CTS (Ciência - tecnologia - sociedade) no contexto da educação brasileira. Revista Ensaio, vol. 2, n 2, 2000. Disponível em: https://www.scielo.br/j/epec/a/QtH9SrxpZwXMwbpfpp5jqRL/?format=pdf&lang=pt . Acesso em: 22 nov. 2022.

TOZZONI-REIS; CAMPOS. Educação ambiental escolar, formação humana e formação de professores: articulações necessárias. Educar em revista, 2014. Disponível em: https://www.scielo.br/j/er/a/cfc9PgJjwsyVc7wMkw4bJSz/. Acesso em: 29 jul. 2023.