SABERES TRADICIONAIS DAS PIMENTAS BANIWA

uma análise bibliométrica e patentométrica

|

Kissia Layane Cordeiro dos Santos[1] Universidade Federal do Amazonas kissialayane200@gmail.com Célia Regina Simonetti Barbalho[2] Universidade Federal do Amazonas simonetti@ufam.edu.br Cleiton Mota de Souza[3] Universidade Federal do Amazonas cleiton.mota.s@gmail.com |

Mateus Rebouças Nascimento[4] Universidade Federal de Santa Catarina maateusreboucas@gmail.com Sammy Aquino Pereira[5] Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia |

______________________________

Resumo

Examina o contexto científico e tecnológico que envolve a produção do produto Pimenta Baniwa e a proteção de sua originalidade, com objetivo de discutir a questão dos saberes tradicionais que envolvem o empreendedorismo indígena na Amazônia. Elege como foco do estudo a trajetória da composição do produto Pimenta Baniwa tipo Jiquitaia e a transversalidade para geração de domínios. Estabelece como elemento metodológico os estudos métricos da informação, sobretudo o campo bibliométrico e patentométrico para dimensionar o estado científico e tecnológico da temática, analisando a partir da bibliometria, o mapeamento da produção científica sobre o tema e na patentometria os indicadores tecnológicos. Os resultados demonstram que há muito material científico e tecnológico que tem a pimenta do gênero Capsicum ssp. como principal tema, porém, quando se trata da Pimenta Baniwa pouco é encontrado dentro das pesquisas científicas e referente ao domínio tecnológico não foi encontrado nenhum tipo de proteção direcionada ao produto. Conclui-se que a produção de conhecimento sobre o tema está predominantemente voltada para o campo agrário, com ênfase na ampliação da produção e na salvaguarda da pimenta, sendo notável pouca produção que aborda de maneira profunda o empreendedorismo indígena do povo Baniwa.

Palavras-chave: baniwa; pimenta baniwa; bibliometria; patentometria; saberes tradicionais.

TRADITIONAL KNOWLEDGE OF BANIWA PEPPERS

a bibliometric and patentometric analysis

Abstract

It examines the scientific and technological context that surrounds the production of the Pimenta Baniwa product and the protection of its originality, with the aim of discussing the issue of traditional knowledge that involves indigenous entrepreneurship in the Amazon. The focus of the study is the trajectory of the composition of the Pimenta Baniwa product type Jiquitaia and indigenous female protagonism. It establishes as a methodological element the metric studies of information, especially the bibliometric and patentometric field to measure the scientific and technological state of the topic, analyzing the mapping of scientific production on the topic using bibliometrics and technological indicators in patentometrics. The results demonstrate that there is a lot of scientific and technological material that contains pepper from the genus Capsicum ssp. as the main theme, however, when it comes to Baniwa Pepper, little is found within scientific research and regarding the technological domain, no type of protection directed to the product was found. It is concluded that the production of knowledge on the topic discussed is predominantly focused on the agrarian field, with an emphasis on expanding production and safeguarding pepper, with notable little production that addresses in depth the indigenous entrepreneurship of the Baniwa people.

Keywords: baniwa; baniwa pepper; bibliometrics; patentometry; traditional knowledge.

CONOCIMIENTO TRADICIONAL DE LOS PIMIENTOS BANIWA

un análisis bibliométrico y patentométrico

Resumen

Examina el contexto científico y tecnológico que rodea la producción del producto Pimenta Baniwa y la protección de su originalidad, con el objetivo de discutir la cuestión de los conocimientos tradicionales que involucran el emprendimiento indígena en la Amazonía. El foco del estudio es la trayectoria de la composición del producto Pimenta Baniwa tipo Jiquitaia y la transversalidad para la generación de dominios. Establece como elemento metodológico los estudios métricos de la información, especialmente del campo bibliométrico y patentométrico para medir el estado científico y tecnológico del tema, analizando, con base en la bibliometría, el mapeo de la producción científica sobre el tema y los indicadores tecnológicos en patentometría. Los resultados demuestran que existe mucho material científico y tecnológico que posee pimiento del género Capsicum ssp. como tema principal, sin embargo, cuando se trata de Baniwa Pepper, poco se encuentra dentro de las investigaciones científicas y en el ámbito tecnológico, no se encontró ningún tipo de protección dirigida al producto. Se concluye que la producción de conocimiento sobre el tema está predominantemente enfocada en el ámbito agrícola, con énfasis en ampliar la producción y salvaguardar la pimienta, destacando poca producción que aborde en profundidad el emprendimiento indígena del pueblo Baniwa.

Palabras clave: baniwa; pimienta baniwa; bibliometría; patentometría; conocimientos tradicionales.

1 INTRODUÇÃO

O conhecimento tradicional, originário de um conjunto de informações relacionadas ao saber fazer resultante da vivência com a natureza, da observação, da experimentação, da troca de informações entre povos, é transmitido pela oralidade para os participantes de uma determinada comunidade, transcendendo gerações, constituindo parte de sua cultura, práticas e costumes.

Estes saberes concernentes a comunidades tradicionais, são dimensionados em:

[...] uma relativa simbiose entre ser humano e natureza, tanto em sua práxis quanto no campo simbólico, o saber imanente desses grupos acumula, favorece e mantém o conhecimento sobre este território onde é vital que se reconheça a importância da transmissão desse saber às novas gerações (Rocha; Boscolo; Fernandes, 2015, p. 68).

No que concerne às observações dos autores, na Amazônia esta questão se amplia tendo em vista que as comunidades tradicionais ocupam um espaço significativo na tessitura regional e atuam na produção de diversos artefatos a partir dos saberes que possuem, os quais têm finalidades diversas como a alimentar, por exemplo, o que inclui o uso da pimenta em muitos itens da sua culinária, como peixes e caças.

A pimenta é um elemento importante na vida dos povos originários da Amazônia, sobretudo dos Baniwa, onde tradicionalmente ocupa um lugar de destaque na vida social e cosmológica “[...] pois além da culinária e do uso cosmético, é fundamental nas cerimônias de iniciação, nos rituais de cura e de proteção do corpo e dos males da alma (Garnelo, 2003 apud Andrade, 2021, p.17), sendo por isto considerado por eles como um o alimento para o corpo e alma.

Inserido no espaço da Amazônia brasileira, o povo Baniwa que vive na fronteira do Brasil com a Colômbia e a Venezuela, no Alto Rio Negro (AM), mantêm vivos diversos conhecimentos tradicionais ligados ao manejo do território (Andrade, 2021) e os utilizam em um processamento com múltiplas pimentas do gênero Capsicum ssp. misturadas com pó de sal denominando o produto resultante desta mistura de jiquitaia, o qual é constituído de forma totalmente artesanal com matéria-prima oriunda de um plantio sustentável das roças e quintais das mulheres Baniwa, que as cultivam em verdadeiros jardins (ISA; OIBI; FOIRN, 2016) contribuindo assim para a geração de renda e o desenvolvimento da região.

Segundo Isa, Oibi e Foirn (2016), a pimenta jiquitaia, que não pode ser confundida com a formiga que possui o mesmo nome, é resultante de um processamento realizado exclusivamente por mulheres de algumas comunidades indígenas chamadas de “pimenteiras” que cultivam 78 variedades de pimentas e efetuam a sua secagem ao sol ou torrada no forno ou na pedra, para em seguida moer em pilão e adicionar uma quantidade variável de sal (Nascimento Filho; Barbosa; Luz, 2007).

O produto Pimenta Jiquitaia Baniwa, inserido no mercado nacional e internacional desde 2013, com apoio do “Instituto Atá, organização não governamental, fundada por Alex Atala, famoso chef de cozinha em São Paulo” (Andrade, 2019, p. 7), se destaca pela sensibilidade ambiental da comunidade em fortalecer o uso racional da espécie vegetal por meio de uma ação afirmativa de ecodesenvolvimento. (Sanches, 2010 apud Rocha; Boscolo; Fernandes, 2015).

Santos, Rodrigues e Durigan (2018), ao constituírem um levantamento bibliográfico relacionado à pimenta jiquitaia, destacaram que, embora exista uma grande importância econômica e cultural em torno da comercialização da pimenta para os Baniwa, poucos são os estudos significativos nesse segmento. Os autores ainda destacam que as pimentas são consideradas alimento funcional tendo em vista que são ricas em carboidratos e fibra alimentar, vitaminas A, E e C além de ácido fólico, zinco e potássio. Os efeitos benéficos estão associados, sobretudo, à capsaicina, um composto alcalóide que é o principal responsável pela sensação de ardência dos frutos (ISA; OIBI; FOIRN, 2016).

No contexto de um eco produto gerado mediante os saberes tradicionais de uma comunidade indígena é tácito afirmar que existe uma transversalidade de domínios tecnológicos, passíveis de estudos “por meio de mapas tecnológicos facilita os processos de análise e representação de dados, promovendo a gestão das informações de patentes e a descoberta do conhecimento; os mapas são capazes de revelar todos os comportamentos subjacentes a um domínio” (Pérez; Anegón; Carrilo-Calvet, 2017, p. 35).

Neste aspecto, a análise de domínios científicos e tecnológicos possibilita mapear o panorama de saberes tradicionais que foram gerados e consolidados por um povo, identificando no teor da inovação que compõe o registro de patentes, as criações intelectuais, s, destacando contextos e atores.

Considerando a relevância de compreender os elementos que envolvem os saberes tradicionais e sua contribuição para o desenvolvimento econômico da Amazônia, este estudo propõe uma análise sobre a produção científica e tecnológica da pimenta Baniwa, conjecturando que "a avaliação de caráter quantitativo dos estudos métricos da informação colabora na identificação de como o conhecimento é prospectado, construindo indicadores que destacam os principais atores de determinada área do conhecimento, seus impactos para disciplinas [...] dentre outros indicadores métricos informativos" (Nascimento et al., 2021, p. 4).

Como expõem os autores, os estudos de caráter quantitativo podem concretizar a criação de instrumentos de gestão a partir da mensuração de dados que favoreçam diagnósticos e avaliações situacionais, que beneficiem a tomada de decisão ou fomentem políticas públicas de apoio ao desenvolvimento regional, permitindo que os detentores habituais de saberes tradicionais, se beneficiem com a sua exploração.

Nesta perspectiva, Torri e Laplante (2009) ao discutirem a inovação sob o prisma do conhecimento científico e o tradicional, levantam questões que envolvem as redes de agentes sociais e econômicos que interagem entre si e, em função dessa interação, criam formas de lidar com processos sociais ou econômicos, constituindo o sistema de inovação. No geral, destacam ainda as autoras, que os agentes de inovação, públicos ou privados, têm a capacidade de provocar mudanças por meio da introdução de diversos recursos e capacidades que sejam valorosos e contribuam para a geração de inovações úteis e sustentáveis.

Neste aspecto, compor um olhar investigador sobre a pimenta baniwa a partir do ecossistema de conhecimento que se pauta nos resultados da criação de saberes oriundo de um conjunto de pesquisa, colaboração ou desenvolvimento tecnológico, na estreita relação com a perspectiva de Valkokari (2015), explorando os nódulos de saberes descentralizados que são potencializados por meio do compartilhamento, possibilita conhecer atores e elementos que permeiam este universo científico e tecnológico, se configurando como um recurso central para beneficiar atores geograficamente agrupados de diferentes níveis de colaboração que serão observados por meio dos estudos métricos da informação (EMI).

Desta forma, a composição deste estudo se ampara na perspectiva do entendimento da relação entre os saberes tradicionais e os que estão apropriados pelas leis que regulam a proteção intelectual implícitos no ecossistema de conhecimento, favorecendo uma reflexão sobre a composição de subsídios que beneficiem as populações detentoras destes conhecimentos.

Estudos desta natureza, executados no âmbito da Ciência da Informação, partem do pressuposto que: “Os ecossistemas de conhecimento consistem em organizações que compreendem diversos atores unidos por uma busca conjunta por conhecimento, de forma colaborativa para criação desse ativo” (Nascimento, 2021, p. 1) e que examinar suas especificações favorece o entendimento de suas construções, relações e processos convergindo para examinar como isto contribui para o processo de inovação (Robertson, 2020).

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Visando ampliar o entendimento das temáticas que envolvem a pesquisa, a abordagem teórica está dimensionada em discutir sobre ecossistemas de conhecimento científico e tecnológico, objetivando relacionar com o empreendedorismo indígena que envolve a pimenta Baniwa, seus saberes tradicionais mediante a transversalidade para geração de domínios.

2.1 ECOSSISTEMAS DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

A construção de saberes na sociedade ocorre mediante a interação comunicativa entre múltiplos atores que formam ecossistemas em contextos diversos, tendo elementos centrais da ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento social e econômico de forma estratégica para países (Oliveira, 2019), com métricas de análise que possibilitam mensurar caminhos que podem ser prospectados e percorridos.

Os ecossistemas, analogia relacionada aos preceitos embasados pelas Ciências Biológicas associados a ciência e tecnologia, são formados pela constituição de atores que sustentam o processo de edificação do conhecimento científico e tecnológico como pesquisadores, grupos de pesquisa, universidades e centros de pesquisa, habitats de inovação, agências de fomento, governo, dentre outros dimensionadores.

Na perspectiva de Valkokari (2015), os ecossistemas de conhecimento possuem como base a exploração de saberes, com nódulos de conhecimento descentralizados que são potencializados por meio do seu compartilhamento, atuando como nós, tendo atores que permeiam este universo, como recurso central a troca que beneficia todos que o compõem.

Para o cerne da ciência, um ecossistema de conhecimento científico pode ser transposto em um processo de comunicação científica, fluxos e atores congregados, tendo a informação atrelada ao conhecimento científico no sentido de relacionar com o caminho trilhado, desde o seu produtor, passando por mediadores e outros intermediários, até chegar aos seus consumidores, no caso, os usuários da informação (Fernandes; Vilan Filho, 2021).

Na tecnologia, a patente é um dos elementos norteadores de inovação para os ecossistemas de conhecimento tecnológico, que envolve a propriedade intelectual e abarca o “direito sobre criações intelectuais, por determinado período de tempo, estabelecido de acordo com os preceitos legais. Esse direito exclusivo, advindo da propriedade intelectual, abrange as criações artísticas, literárias, tecnológicas e científicas” (Araújo et. al., 2010, p. 2).

A base dos ecossistemas de conhecimento tecnológico é a tecnologia, podendo ser canalizada diretamente de contextos inovadores, onde atores se encontram e interagem para catalisar a inovação e tecnologia, desencadeando saberes científicos e tecnológicos que podem ser estimulados pelas políticas públicas no contexto das universidades, indústrias e aglomerados em rede (Carayannis; Campbell, 2009).

As redes mencionadas pelos autores constituem os ecossistemas de conhecimento científico e tecnológico, ligados fortemente pela colaboração passíveis de análises que possibilitam mapear a composição e interação da rede como um todo, subgrupos de atores e atores que possuem individualidade dentro do universo (Bordin; Gonçalves; Todesco, 2014). Para mensurá-las, é possível empregar métricas que possibilitam a visualização por meio dos estudos métricos da informação (EMI), que buscam quantificar e refletir sobre a produção de conhecimento registrado em múltiplos panoramas.

Os EMI analisam o conhecimento científico que engloba os ecossistemas nas vertentes da bibliometria e cientometria. Na dimensão da inovação tecnológica, a patentometria quantifica cenários para tomada de decisão estratégica, utilizando dados de registros de patentes e criações intelectuais, tendo como um dos recursos verificar a “previsão das tendências futuras, que permite identificar o surgimento de tecnologias inovadoras e possíveis mercados a serem criados” (Speziali; Nascimento, 2020, p. 1548).

Com o mapeamento das facetas que englobam os ecossistemas, por meio das métricas da informação, é possível identificar domínios do conhecimento científico e tecnológico em contextos diversos, aplicado em dimensões globais e regionais de povos, perpassando pela transversalidade na geração de domínios, os quais quando analisados, possibilitam ampliar a compreensão dos processos de construção de saberes, sejam eles constituídos no campo científico ou na conjunção de vivências de uma coletividade

2.2 SABERES TRADICIONAIS E O POVO BANIWA: TRANSVERSALIDADE PARA GERAÇÃO DE DOMÍNIOS

O pluralismo de conhecimentos que congregam o ecossistema que a sociedade está inserida são conectados a diferentes povos, territórios e contextos, com características pautadas na diversidade das regiões que compõem o Brasil. Com isso, o direcionamento do registro desses saberes torna-se fundamental para mapear na contribuição para a proteção de patrimônios genéticos (Santos et. al., 2019) de espécies que compõem o universo da Amazônia brasileira.

Neste contexto, os saberes tradicionais ancoram a percepção empírica do homem sobre questões que permeiam a natureza (Oliveira, 2016) para além de ações do cotidiano, com práticas compartilhadas de geração em geração atribuídas por um povo, prospectadas na cultura de uma comunidade e atreladas em regiões localizadas distante de centros metropolitanos, formando conhecimentos que são particulares as vivências do grupo.

Os saberes vivenciados são concernentes a comunidades tradicionais, dimensionados em “uma relativa simbiose entre ser humano e natureza, tanto em sua práxis quanto no campo simbólico, o saber imanente desses grupos acumula, favorece e mantém o conhecimento sobre este território onde é vital que se reconheça a importância da transmissão desse saber às novas gerações” (Rocha; Boscolo; Fernandes, 2015, p. 68).

Assim exposto, o conhecimento tradicional é compreendido como a reunião de um amplo corpo de experiências e práticas constituídas ao longo das gerações, reunindo um saber e know-how únicos para uma determinada sociedade ou cultura, que o incorpora a cultura, tradições, valores, crenças e visões de mundo das pessoas locais (Tadele; Muda; Abas, 2022).

Na região Amazônica, o povo Baniwa, pertencentes à família linguística Aruak, mantêm vivos diversos conhecimentos tradicionais ligados ao manejo do território (Andrade, 2021), tendo como produto dirigente a pimenta baniwa, mistura de múltiplas pimentas do gênero capsicum ssp., trilhado de forma única, sem nenhum registro de outro produto indígena que tenha ocupado espaço no mercado nacional e internacional de forma similar, com identidade visual, publicidade e estratégias de comércio (Andrade, 2021).

Um produto gerado mediante a saberes tradicionais de uma comunidade proporcionam a transversalidade de domínios tecnológicos, e a composição de mapas tecnológicos “facilita os processos de análise e representação de dados, promovendo a gestão das informações de patentes e a descoberta do conhecimento; os mapas são capazes de revelar todos os comportamentos subjacentes a um domínio” (Pérez; Anegón; Carrilo-Calvet, 2017, p. 35).

Desta forma, a composição deste estudo se ampara na perspectiva do entendimento da relação entre os saberes tradicionais e os que estão apropriados pelas leis que regulam a proteção intelectual implícitos no ecossistema de conhecimento, favorecendo uma reflexão sobre a composição de subsídios que beneficiem as populações detentoras destes conhecimentos.

3 METODOLOGIA

No que tange à sua caracterização, em vista dos objetivos propostos e dos procedimentos metodológicos empregados, o estudo se configurou como bibliográfica, exploratória descritiva e documental, pois abrangeu o exame da literatura existente sobre o tema em questão e compilou informações quantificáveis para serem utilizadas na análise métrica sobre a produção científica e tecnológica da temática em exame, cujos resultados são expostos de forma quanti-qualitativamente.

Os procedimentos metodológicos executados na pesquisa foram dimensionados em quatro etapas, conforme disposto na Figura 1.

Figura 1 - Etapas da pesquisa.

Fonte: Elaboração dos autores (2023).

Para atender ao objetivo proposto, inicialmente fez-se necessário efetuar o entendimento sobre a pimenta baniwa (Capsicum ssp.) na perspectiva de compreender a amplitude da importância da espécie para a etnia e seu processo de desenvolvimento. Na dimensão da compreensão, descrição e caracterização da produção científica e tecnológica sobre a pimenta baniwa, na segunda e terceira etapa foram realizadas as coletas de dados para as análises bibliométrica e patentométrica, com o intuito de gerar padrões e modelos matemáticos que possibilitem compor métricas relevantes sobre o objeto em estudo, a partir do software métrico Vosviewer.

Deste modo, configurou-se como campo de estudo, todas as publicações científicas referentes a pimenta baniwa (Capsicum ssp.), sendo a população desta pesquisa, os artigos científicos disponíveis na base de dados Scopus e as patentes detectadas nas bases do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Espacenet e Orbit. Aliado a busca ao entendimento sobre a pimenta baniwa, foi definida a seguinte estratégia de busca para levantar os documentos a respeito do tema: ts=((indigen* or baniwa) and capsicum).

Na Scopus, foram recuperados 136 documentos, filtrados por artigos científicos para compor o universo de análise da produção científica. Na vertente da produção tecnológica, levantou-se 28 registros na base do INPI, 30.483 no Espacenet e 13 registros no Orbit com o termo “capsicum”, sendo que no contexto com “baniwa”, não houveram resultados recuperados para compor a análise patentométrica do estudo neste universo.

Após o levantamento, foi utilizado o software métrico Vosviewer para a geração dos grafos tendo em vista ser uma ferramenta gratuita, desenvolvida por Nees Jan van Eck e Ludo Waltman, da Leiden University, na Holanda, permitindo fazer análises por meio de estudos métricos contribuindo para atingir os objetivos gerais e específicos definidos na pesquisa. A escolha do programa utilizado se deu visando a compatibilidade com as bases de dados como a Scopus, bem como as variáveis que foram analisadas. A ferramenta utiliza um método de visualização baseado na distância entre os nós da rede analisada, de modo que a distância entre dois nós indica aproximadamente a intensidade da relação entre eles, sendo tal relação tão maior quanto menor for a distância (Van Eck; Waltman, 2016).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise patentométrica por meio do termo Capsicum recuperou resultados nas bases do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) (28), Espacenet (30483) e ORBIT (13), todavia, ao relacionar a estratégia com o termo baniwa, não se obteve resultados, sendo possível observar que não há patentes que possam ser associadas ao povo Baniwa ou ao processo que eles utilizam para produzir a pimenta comercializada, destacando que eles podem utilizar outra forma de proteção deste ativo comercializado no mercado, como o segredo industrial, por exemplo.

No entanto, na expectativa de promover um amplo mapeamento, foi realizada uma nova busca em duas bases de patentes por meio da Classificação Internacional de Patentes (CIP), para verificar a possibilidade de recuperar documentos relacionados ao povo Baniwa (Quadro 1). Apesar do alto número de resultados obtidos para o termo Capsicum, o refinamento da busca possibilitou compreender que os resultados não repercutiam a proteção do produto relacionado a esta etnia. Com os resultados recuperados durante as pesquisas de nas bases de patentes foi observado que não há nenhuma proteção com foco tecnológico envolvendo a produção da Pimenta Baniwa.

Quadro 1 – Busca de patentes por CIP.

|

Bases |

Estratégias de Busca |

|||

|

Estratégia A |

Estratégia B |

|||

|

Termos de busca |

Resultados |

Termos de busca |

Resultados |

|

|

Espacenet |

ts=((indigen* or baniwa) and capsicum). |

30483 |

A23L27/00 |

2812 |

|

Orbit |

ts=((indigen* or baniwa) and capsicum). |

13 |

A23L27/00 |

3575 |

|

INPI |

ts=((indigen* or baniwa) and capsicum). |

28 |

- |

- |

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Na perspectiva da produção científica, as análises a seguir foram realizadas a partir dos dados coletados da base de dados Scopus com o termo específico ((indigen* or baniwa) and capsicum), o qual recuperou cerca de 136 resultados, pautando-se no exame das palavras-chaves, palavras-chaves/ano, países, países/ano e autores.

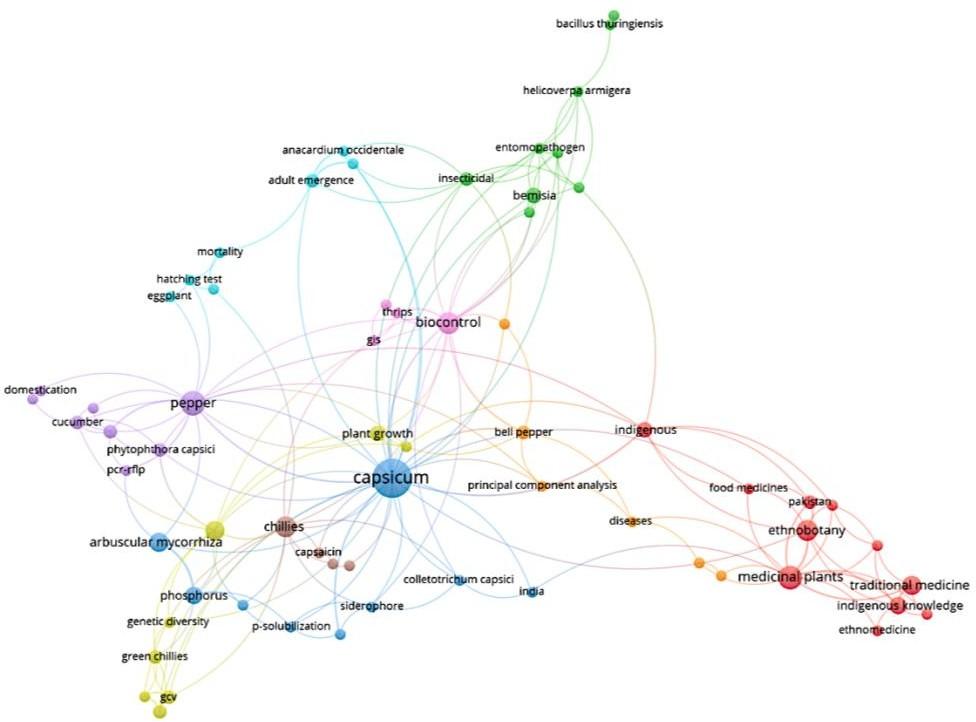

A Figura 2 destaca os conhecimentos que perpassam os estudos sobre Pimenta Baniwa, totalizando 66 vertentes divididas em 9 clusters, cada um representado por uma cor. Destaca-se com o termo principal a palavra capsicum, que está localizada ao centro do mapa com 24 ocorrências e o total de 37 conexões, entre essas estão 4 vertentes com outras temáticas que são a etnobotânica, com 7 ocorrências e 11 conexões, controle biológico com 8 ocorrência e 23 conexões, pimenta com 10 ocorrência e 16 conexões e pimenta chilli com 7 ocorrências e 13 conexões.

Figura 2-

Mapa de conhecimentos sobre Pimenta Baniwa

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Na temática nos estudos analisados voltada para pimentas, destacam-se a perspectiva trabalhos sobre bactérias, fungos que afetam plantações de pimenta e avaliação da sua composição como o artigo “Avaliação da composição fitoquímica e potencial antioxidante em alguns genótipos de pimenta do nordeste da Índia” que está voltado para ciência agrária com aspectos relacionados à agricultura (Dubey et al., 2015).

Os temas etnobotânica e as plantas medicinais se encontram nos mesmos artigos que têm como foco os estudos do uso tradicional das plantas medicinais. Ribeiro et al. (2017), desenvolveram estudos focados em identificar e documentar espécies de plantas medicinais utilizadas por especialistas locais da comunidade ribeirinhas da microrregião Norte do Araguaia, Mato Grosso, por exemplo.

Nota-se uma ligação direta das vertentes pimenta e capsicum com o cluster em vermelho, que além de ser o grupo com mais itens, 11 no total. Os termos se referem a indígenas, conhecimentos tradicionais, etnomedicina, que se trata de uma área que estuda formas tradicionais de cura adotadas por certas comunidades do mundo, plantas medicinais e etnobotânica, a ciência que estuda simultaneamente, a botânica e etnologia e esse dado mostra como está em alto o estudo sobre os produtos dos povos originários.

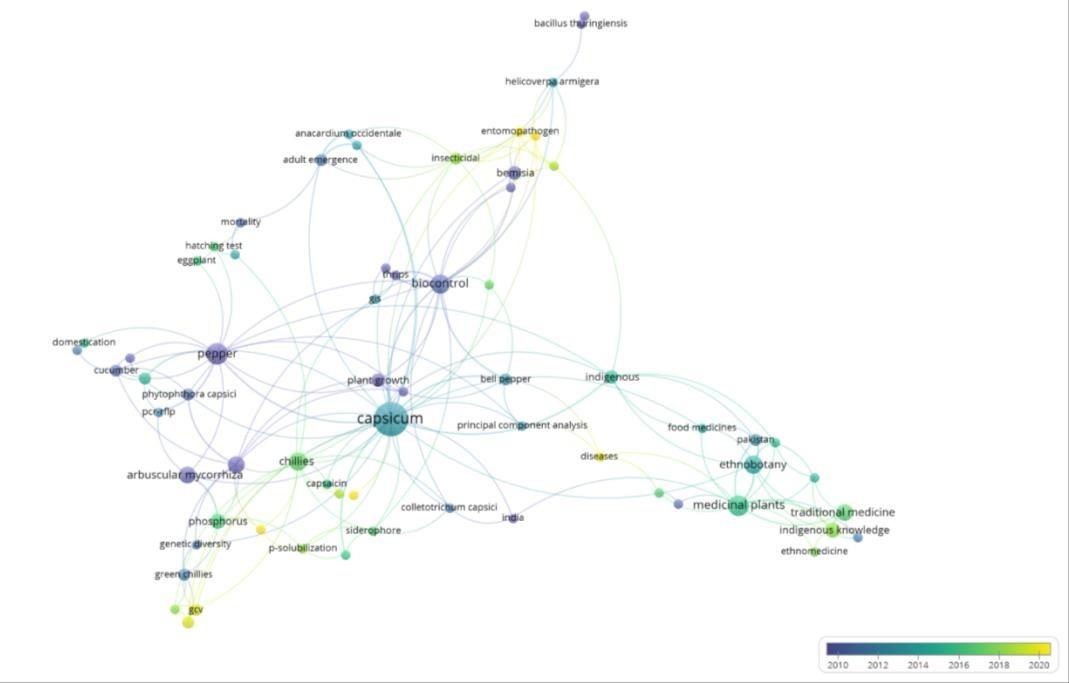

A Figura 3 objetiva explicitar a divisão dos termos usados no período de 2010 a 2020. Observa-se que a palavra Capsicum está relacionada a várias áreas do conhecimento, como a Ciências Agrárias e Biológicas, Bioquímica Genética e Biologia Molecular, Ciência Ambiental, Farmacologia Toxicologia e Farmacêutica e Imunologia e Microbiologia.

|

Figura 3- Mapa de conhecimentos sobre Pimenta Baniwa distribuição temporal (2010-2020)

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

No ano de 2010, pode-se notar que a maioria das vertentes estão voltadas para área biológica, mais especificamente a agroecologia com os termos controle biológico, tripés, bemisia, bacillus thuringiensis, crescimento de planta, pimenta, arbuscular mycorrhiza e pepino, todos representados com a cor verde escura. Todavia, no período de 2010 a 2014, aponta-se maior número de termos das várias áreas de conhecimento, apontando que a expressão Capsicum teve uma alta no ano de 2012. O cluster 1, que está relacionado a essa pesquisa, apresentou mais destaque após o ano de 2014, tendo o termo conhecimentos indígenas com maior visibilidade após 2017.

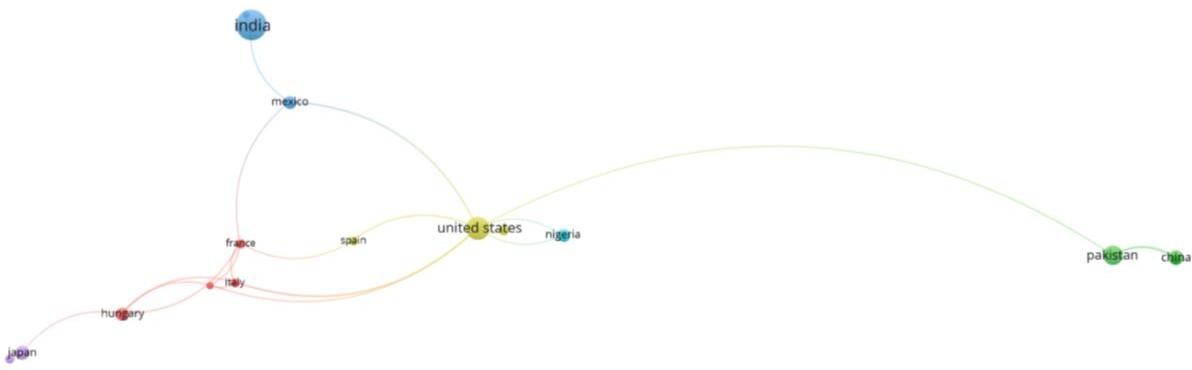

A Figura 4 aponta como se constitui, a partir dos dados levantados, a rede de colaboradores sobre a temática.

Figura 4

– Rede de colaboração entre países sobre Pimenta Baniwa

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

O exame dos países que mais produzem artigos sobre a temática (Figura 4), aponta que a Índia se destaca com o maior número de documentos, cerca de 33. De acordo com Simões (2014) a Capsicum tem origem de cultivo com os povos indígenas da América Latina e esse destaque da Índia pode ocorrer pelo um fator histórico destacado por Simões (2014, p. 4): “[...] em meados do século XVI, algumas espécies de pimentas capsicum começaram a ser cultivadas na Índia e transportadas para o Oriente Médio pelos colonizadores espanhóis por apresentarem maior pungência”.

Nesta vertente, apesar de ter o maior número de produções, Índia tem apenas uma conexão direta com o México, com 6 documentos produzidos e, embora sejam países de cultura e continentes distintos, eles têm em comum o reconhecimento mundial pelo uso de pimentas do gênero capsicum em sua culinária tradicional (Simões, 2014), oriundo de suas origens e costumes tradicionais.

No grafo dos países observa-se ainda que depois da Índia, os Estados Unidos, que faz parte da segunda região que mais cultiva a pimenta, cerca de 7% do total mundial, sendo superado somente pelos países Asiáticos (Costa, 2012), é também o segundo país que mais produz artigos sobre o tema, com cerca de 19 documentos recuperados, mas diferente do país dominante no grafo, a Índia, ele se encontra com um maior número de conexões, ou seja, cerca de 11 conexões com países de continentes distintos como Paquistão, Itália e México, demonstrando que há uma maior rede de colaboração internacional. O Brasil, apesar de ser o maior país da América Latina, não aparece no levantamento de dados.

Na análise de colaboração dos países por ano de publicação, observa-se que os Estados Unidos, com a Nigéria e a Espanha, foram pioneiros na produção de artigos sobre a temática da pimenta, sendo 2007 o ano médio de publicação. O México e a Índia, países com o maior número de publicações, tiveram uma crescente em 2011 e 2012. Os países asiáticos são os maiores produtores da pimenta na atualidade com cerca de 89% da sua área de cultivo (Costa, 2012) e junto a isso Japão e China são os que têm produções científicas mais recentes sobre o assunto.

5 CONCLUSÃO

Como visto no decorrer deste trabalho, o embasamento teórico sobre a produção da Pimenta Baniwa apontou que a maior parte das pesquisas científicas estão voltadas para a pimenta do gênero Capsicum e abordam, superficialmente, os povos originários subjacente a sua história, existindo a necessidade de estudos densos que prospectem investigações que permeiem os povos que dimensionaram este gênero.

Os resultados desta pesquisa evidenciaram que a produção científica relacionada à Capsicum ssp. está predominantemente voltada para o campo agrário, com ênfase na ampliação da produção e na salvaguarda da pimenta. No contexto científico sobre a Pimenta Baniwa, é notável pouca produção que aborda de maneira profunda sobre o empreendedorismo indígena do povo Baniwa. Esse resultado pode ocorrer pela pela falta de interesse dos pesquisadores em explorar o conhecimento dos povos originários da região Amazônica, embora os resultados dos grafos também demonstraram um crescente interesse em pesquisas voltadas para plantas medicinais, medicina tradicional e saberes indígenas associados a pimenta Capsicum ssp. após o ano de 2017.

Para avaliar o nível de domínio tecnológico relativo à pimenta Baniwa, foram exploradas significativas bases de patentes. Entretanto, todas as estratégias de busca que incorporaram o termo “Baniwa” não resultaram em dados que pudessem ser explorados. Esse cenário pode ser interpretado como resultado do sigilo que possivelmente envolve os processos de produção, ou ainda como um reflexo da falta de conhecimento sobre as formas de proteção associada a essa produção.

Diante o exposto, é possível afirmar que os objetivos propostos foram atingidos, permitindo que o estudo exploratório dimensionasse uma análise preliminar sobre a Pimenta Baniwa, favorecendo a construção de estratégias que protejam seus mecanismos de produção no Alto Rio Negro, em plena Amazônia.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, A. S. de. Da aldeia à alta gastronomia: a trajetória da pimenta Baniwa, práticas de consumo e representação midiática. 2021. 167 f., il. Dissertação (Mestrado em Comunicação) - Universidade de Brasília, Brasília, 2021. Disponível em: https://repositorio.unb.br/handle/10482/41364. Acesso em: 25 jul. 2023.

ANDRADE, A. S. de. Apimentando o 'Insta': a ritualização do consumo da pimenta baniwa no Instagram. In: ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO, Porto Alegre, 2019. Anais [...] . Porto Alegre: Pucrs, 2019.

ARAÚJO, E. F.; BARBOSA, C. M.; QUEIROGA, E. dos S.; ALVES, F. F. Propriedade Intelectual: proteção e gestão estratégica do conhecimento. Revista Brasileira de Zootecnologia, v. 39, n. esp., 2010. Disponível em : https://doi.org/10.1590/S1516-35982010001300001. .Acesso em: 20 maio 2024.

BORDIN, A. S.; GONÇALVES, A. L.; TODESCO. J. L. Análise da colaboração científica departamental através de redes de coautoria. Perspectivas em Ciência da Informação, v. 19, n. 2, p. 37-52, 2014. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1981-5344/1796. Acesso em: 20 maio 2024.

CARAYANNIS, E. G.; CAMPBELL, D. F. J. ‘Mode 3’ and ‘quadruple helix’: toward a 21st century fractal innovation ecosystem Int. J. Technol. Manag., v. 46, n. 3-4, p. 201-234, 2009. Disponível em: https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJTM.2009.023374. Acesso em: 25 jul. 2022.

COSTA, L. V. Característica morfológica e produtiva de pimentas (capsicum spp). 2012. Tese (doutorado em agronomia tropical) - Faculdade de agronomia, Universidade Federal do Amazonas, Manaus/AM, 2012. Disponível em: https://tede.ufam.edu.br/bitstream/tede/3045/1/Lucifrancy%20Vilagelim%20Costa.pdf. Acesso em: 10 jun. 2023.

DUBEY, R. K., et. al. Assessment of phytochemical composition and antioxidant potential in some indigenous chilli genotypes from North East India. Food Chemistry, India, v. 188, p. 119-125, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.04.088. Acesso em: 20 maio 2024.

FERNANDES, H. D. H.; VILAN FILHO, J. L. Fluxo da informação científica: uma revisão dos modelos propostos na literatura em Ciência da Informação. Em Questão, Porto Alegre, v. 27, n. 2, p. 138–163, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.19132/1808-5245272.138-163. Acesso em: 20 maio 2024.

ISA; OIBI; FOIRN. Pimenta jiquitaia baniwa. São Paulo; São Gabriel da Cachoeira: ISA; OIBI; FOIRN, 2016.

NASCIMENTO, M. R. Ecossistemas de conhecimento sobre Indústria 4.0 no Brasil: uma análise bibliométrica. AtoZ, v. 10, n. 3, p. 1 - 12, set. 2021. Disponível em: https://revistas.ufpr.br/atoz/article/view/81513/44859. Acesso em: 30 jul. 2023.

NASCIMENTO, M. R. et al. Estratégias dos estudos métricos da informação para o mapeamento de inovação. Comunicação & Inovação, v. 22, n. 50, p. 3-20, 2021. Disponível em: https://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_comunicacao_inovacao/article/view/7975/3544. Acesso em: 15 jan. 2023.

NASCIMENTO FILHO, H. R. do; BARBOSA, R. I; LUZ, F. J. de F. Pimentas do gênero Capsicum cultivadas em Roraima, Amazônia brasileira: II. Hábitos e formas de uso. Ata Amaz., Manaus, v. 37, n. 4, 2007.

OLIVEIRA, T. As políticas científicas na era do conhecimento: uma análise de conjuntura sobre o ecossistema científico global. Perspectivas em Ciência da Informação, v. 24, n. 1, p. 191-215, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1981-5344/3520. Acesso em: 20 maio 2024.

OLIVEIRA, A. P. C. O conhecimento tradicional sobre plantas medicinais no âmbito da saúde da mulher: uma perspectiva no contexto do produto tradicional fitoterápico. Revista Fitos, v. 10, p. 28-31, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.5935/2446-4775.20160043. . Acesso em: 20 maio 2024.

PÉREZ, M. D.; ANEGÓN, F. de M.; CARRILLO-CALVET, H. A. Técnicas para la visualización de dominios científicos y tecnológicos. Investigación Bibliotecológica, v. 31, n. esp., p. 17-42, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2017.nesp1.57884. . Acesso em: 20 maio 2024.

RIBEIRO, R. V; BIESKI, I. G. C.; BALOGUN, S. O.; MARTINS, D. T. de O. Ethnobotanical study of medicinal plants used by Ribeirinhos in the North Araguaia microregion, Mato Grosso, Brazilian Journal of Ethnopharmacology, v. 205, p. 69-102, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jep.2017.04.023. Acesso em: 20 maio 2024.

ROCHA, J. A.; BOSCOLO, O. H.; FERNANDES, L. R. R. de M. V. Etnobotânica: um instrumento para valorização e identificação de potenciais de proteção do conhecimento tradicional. Interações, v. 16, n. 1, p. 67-74, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.1590/151870122015105. Acesso em: 20 maio 2024.

ROBERTSON, J. Competition in Knowledge Ecosystems: a theory elaboration approach using a case study. Sustainability, v. 12, n. 18, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.3390/su12187372. Acesso em: 20 maio 2024.

SANTOS, C. B. dos; RODRIGUES, K. J.; DURIGAN, M. F. B. Pimenta jiquitaia na Amazônia e em Roraima: conhecer para valorizar. Revista Ambiente: Gestão e Desenvolvimento, Boa Vista, v. 1, n. 11, dez. 2018.

SIMÕES, L. de S. Extração e caracterização de oleorresina de Capsicum obtida a partir da pimenta malagueta (Capsicum frutescens) e dedo-de-moça (capsicum baccatum var.pendulum). 2014. Dissertação (Ciências e tecnologia de alimentos) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa/MG, 2014. Disponível em: https://www.locus.ufv.br/bitstream/123456789/6403/1/texto%20completo.pdf. Acesso em: 10 ago. 2023.

SANTOS, D. L.; MORAES, J. S.; ARAÚJO, Z. T. de S.; SILVA, I. R. Saberes tradicionais sobre plantas medicinais na conservação da biodiversidade amazônica. Ciências em Foco, Campinas, v. 12, n. 1, 2019. Disponível em: https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/cef/article/view/9894. Acesso em: 29 jul. 2022.

SPEZIALI, M. G.; NASCIMENTO, R. da S. Patentometria: uma ferramenta indispensável no estudo de desenvolvimento de tecnologias para a indústria química. Química Nova, v. 43, n. 10, p. 1538-1548, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.21577/0100-4042.20170620. Acesso em: 20 maio 2024.

TADELE, Tesfaye; MUDA, Jara; ABAS, Sadik. Designing indigenous knowledge management model for Gadaa System: rule-based knowledge representation approach. Bule Hora University Journal of Indigenous Knowledge And Development Studies (Jikds), Oromia Region, Ethiopia, v. 2, n. 2, p. 1-20, 11 mar. 2022.

TORRI, M. C.; LAPLANTE, J. Enhancing innovation between scientific and indigenous knowledge: pioneer ngos in India. Journal Of Ethnobiology And Ethnomedicine, v. 29, n. 5, 2009. Disponível em: https://ethnobiomed.biomedcentral.com/articles/10.1186/1746-4269-5-29#citeas. Acesso em: 18 jan. 2023.

VALKOKARI, K. Business, innovation, and knowledge ecosystems: How they differ and how to survive and thrive within them. Technology innovation management review, v. 5, n. 8, p. 17-24, 2015. Disponível em: https://timreview.ca/article/919. Acesso em: 28 jul. 2022.

VAN ECK, N. J.; WALTMAN, L. Vosviewer manual. Holanda: Universite it Leiden, 2018. Disponível em: https://www.vosviewer.com/documentation/Manual_VOSviewer_1.6.8.pdf. Acesso em: 15 jun. 2023.